錫の歴史

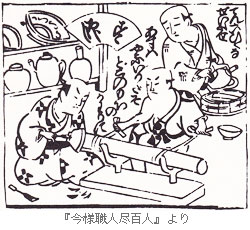

"錫師"とは、多くは半田やメッキに使用される錫を用いて、酒器や茶器などの様々な容器を作成する職人のことである。 錫師の技術は、1200~1300年程前の飛鳥・奈良時代に中国から伝えられたといわれる。茶が伝来した時の茶壷が錫器であり、その後主に酒器に錫が利用されるようになった。奈良の正倉院には錫製の瓶子型容器をはじめ、二・三点が宝物として納められている。 錫器の代表的なものは、古くから神酒徳利などの酒器や茶器などである。酒器や茶器は社寺の神具や仏具としても使用されていたほか、貴族や武士階級に広く重用されてきた。 錫器の製作技術が伝えられた当初は、錫の塊は中国から輸入されていたと思われるが、飛鳥時代末期になると我が国においても錫鉱石が採掘されるようになった。『続日本紀』には「文武四年(700)二月戊子 令丹羽国献錫」という記載があり、すでに奈良時代以前に丹波(京都)で錫が産出されていたことがうかがえる。  近世に入ると、薩摩国(鹿児島県)谷山の錫鉱山や越中国(富山県)亀谷などの鉛鉱山が開発され、多量の錫や鉛の鉱石が採掘されるようになった。採掘技術が発達し錫や鉛の鉱脈が発見されることにより、錫師による錫器の製造も増大した。このことは一部の特権階級だけでなく庶民の錫器の需要も満たすようになっていった。江戸時代前期には、社会も安定し従弟制度のなかで多くの優秀な錫師たちが育っていった。『人倫訓蒙図彙』(元禄3年1690)には、17世紀後半の京都の錫師の仕事場が描かれている。手引きろくろを使用して神酒徳利や鉢・皿などを親方と弟子で製作している。手引きろくろは両手両足で操るため弟子は疲れた様子である。親方はウマ(台)にろくろカンナで挽くので"錫挽"とも呼ばれていた。 近世に入ると、薩摩国(鹿児島県)谷山の錫鉱山や越中国(富山県)亀谷などの鉛鉱山が開発され、多量の錫や鉛の鉱石が採掘されるようになった。採掘技術が発達し錫や鉛の鉱脈が発見されることにより、錫師による錫器の製造も増大した。このことは一部の特権階級だけでなく庶民の錫器の需要も満たすようになっていった。江戸時代前期には、社会も安定し従弟制度のなかで多くの優秀な錫師たちが育っていった。『人倫訓蒙図彙』(元禄3年1690)には、17世紀後半の京都の錫師の仕事場が描かれている。手引きろくろを使用して神酒徳利や鉢・皿などを親方と弟子で製作している。手引きろくろは両手両足で操るため弟子は疲れた様子である。親方はウマ(台)にろくろカンナで挽くので"錫挽"とも呼ばれていた。18世紀後半の上方の錫師の仕事場を紹介している『職人尽発句合』には、「秋の日の手許に散るや錫細工」と詠まれており、錫挽きの作業を"錫細工"と言っていたこともうかがえる。ここにも図絵が記載されており、錫徳利の鋳型を扱っている様子がわかる。また、『浪花買物独案内』には、弘化3年(1846)の大阪の「萬錫細工所」の看板が記載されている。錫屋半兵衛(錫半)と錫屋新兵衛(錫新)の店があり、錫半には瓶子の絵が、錫新には徳利が描かれている。 錫師は江戸(関東)よりも大阪を中心とした上方(関西)方面に数多く存在するといわれる。このことは大量の錫鉱石を産出する鉱山を薩摩藩が所有しており、その錫を大阪で多量に売買していたことによると考えられている。錫師の多くが江戸時代から現代にいたるまで関西を中心に活躍しているのはここに由来するともいわれる。  数は少ないが江戸でも錫器は作られていた。『今様職人尽百人』は18世紀後半の職人を扱っているが、江戸の錫師の仕事場も紹介されている。「てん六(伝六)ひくな世以た世(挽くな精出せ)あすはやふいりたそ(明日は薮入りだぞ)」などという文字と、片肌ぬいだろくろの引き手、皿の底を削る親方風の職人が描かれている。 数は少ないが江戸でも錫器は作られていた。『今様職人尽百人』は18世紀後半の職人を扱っているが、江戸の錫師の仕事場も紹介されている。「てん六(伝六)ひくな世以た世(挽くな精出せ)あすはやふいりたそ(明日は薮入りだぞ)」などという文字と、片肌ぬいだろくろの引き手、皿の底を削る親方風の職人が描かれている。また、文化14年(1817)の江戸両国柳橋の酒飲み合戦の模様を描いた『近世奇跡考』には、錫製と思われる酒器がたくさん描かれている。関東でも数は少ないが、江戸時代から錫師が活躍していた。 錫器の形は、神酒徳利や瓶子に代表されるように、古くから丸みを帯びたものだけである。鋳型に鋳込んだ錫を、ろくろとカンナを用いて成形して作るので丸いのは当然である。   鉢や皿のような広口の器は単体でろくろ削りを行って完成品とする。しかし、徳利や瓶子のように口先がつぼんでいるような器の場合、上部と下部を別々の鋳型に鋳込み、削って成形した後に接合する。この接合方法を"焼き合わせ"という。焼き合わせとは、接合する上下の部分に錫の地金を溶かして張り合わせることである。

なお、錫は水をおいしくするといわれている。錫は不純物を吸収する性質があり、水を浄化するという。そのため、関西では井戸を新しく掘ると錫板を放り込む地域もあった。また、錫製の花器では、水あかが出にくく、花が長持ちするともいわれている。  錫器の製作技術は、飛鳥・奈良時代に中国から我が国に伝えられたといわれ、酒器や茶器は社寺をはじめ、貴族・武士階級に愛用されていた。 我が国の伝統的な錫製品の代表的なものは、神社仏閣で使用しているお神酒徳利である。そのため古くは神酒徳利を"錫"と呼び、転じて中身の酒もさすようになった。埼玉県北部の秩父地方や児玉地方では、今日でもお神酒徳利のことを"おみきすず"と呼んでいるが"お神酒錫"とは、神酒徳利が錫で作られていた名残りの名称である。 神酒徳利は、現在でも農家をはじめ一般家庭でも広く使用されている。所沢市周辺では、神棚の大神宮の前に神酒徳利(錫製品や陶器製品)を供え、徳利に"神酒口"をたてて正月を迎える風習がある。 |

CONTENS

|